旅館業法の改正

平成30年6月15日に、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるとともに旅館業法が改正されました。

旅館業法の改正のポイントは、①「ホテル営業」と「旅館営業」という種別が、「旅館・ホテル営業」に統合されたこと、②違法な民泊サービスの広がり等を踏まえて無許可営業者等に対する規制が強化されました。

1.「ホテル営業」、「旅館営業」から「旅館・ホテル営業」に

これまでは、旅館業には、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の4種類がありました。今回の旅館業法の改正により、これまで異なる種別であった、「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。

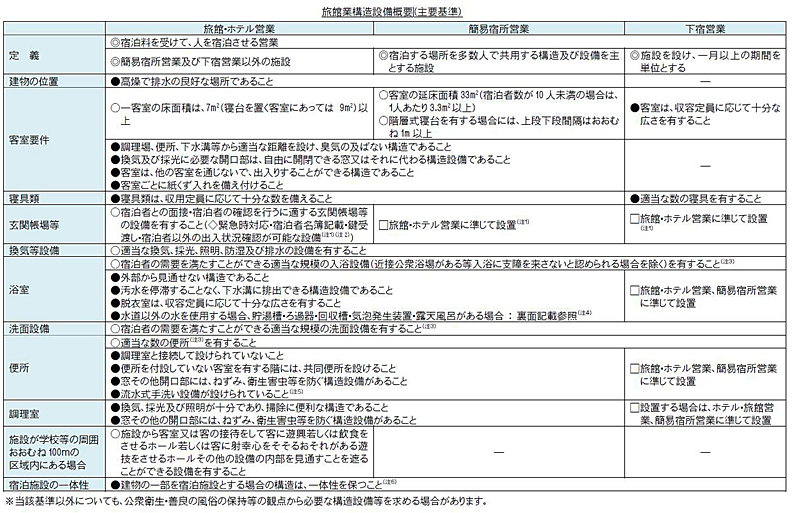

旅館業法施行令や旅館業における衛生等管理要領において、営業種別ごとの構造設備の基準が定められていましたが、旅館業法の改正に伴い、旅館業法施行令や旅館業における衛生等管理要領も改正され、新たに「旅館・ホテル営業」の構造設備の基準が定められ、これまでの「ホテル営業」や「旅館営業」の構造設備の基準よりも緩和されています。主要な変更点は以下のとおりです。

1.最低客室数の廃止

最低客室数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)の基準が廃止されました。

2.洋室の構造設備の要件の廃止

洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)が廃止されました。

3.一客室の最低床面積の緩和

1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)が、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)となりました。

4.玄関帳場等の基準の緩和

以下のAからCをいずれも満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができる場合には、玄関帳場等を設置しなくてもよくなりました。

A.事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。

B.営業者自らが設置したビデオカメラ(宿泊者の出入や顔が確認でき、スマホ等に転送機能のあるWI-FIカメラ)により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。

C.鍵の受渡しを適切に行うこと。

5.暖房の設備基準の廃止

ホテル営業の施設における暖房の設置要件が廃止されました。

6.便所の設備基準の緩和

適当な数の便所があればよいこととされました。

これまでの「ホテル営業」や「旅館営業」には、最低客室数をはじめとする、厳しい構造設備の基準が課されていたため、「ホテル営業」及び「旅館営業」の許可を得て、民泊を行うという選択肢はあまり広く考えられていませんでした。

しかし、これらの変更に伴い、民泊を行う場合の選択肢として、旅館業法の簡易宿所営業の許可、特区民泊の認可、住宅宿泊事業の届出に加え、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を得て、民泊を行うという選択肢も広く考えられるようになりました。

「旅館業」と「民泊」の違い

このように、旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があり、旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。

宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。

これに対して、旅館業営業者以外の者が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。

この事業を行う場合には、住宅宿泊業事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。「許可」ではありません。

旅館業を営むにあたっての建築基準法上の規制、要件

建築基準法上の規制

土地の利用には都市計画法に基づく用途地域による規制があり、基本的に以下の用途地域では「ホテル・旅館」等の建築が可能です。

①第一種住居地域(当該用途に供する部分が3,000㎡以下)

②第二種住居地域

③準住居地域

④近隣商業地域

⑤商業地域

⑥準工業地域

当該施設の床面積が200㎡以上の場合には、建築確認申請による「用途変更」が必要になります。ただ、元々その建物が旅館などの場合には、建築確認申請による「用途変更」は必要ありません。

床面積が200㎡以下の場合でも、当該施設は建築基準法に沿った建築物でなければなりません。

建築物の用途とは

「用途」とは、そもそも建築基準法で定められた建築物の用途を指しています。例えば、住宅、オフィスビル、旅館や倉庫などです。

仮に用途を変更する場合は(例えば住居用に使用していた物件を、ホテル・旅館に転用する場合)、国土交通大臣や都道府県知事から指定された建築確認申請を民間の建築確認検査機関に提出する必要があります。

場所的要件

学校や児童福祉施設の周囲100m区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されない場合があります。特に、「文教地区」は旅館業営業許可は原則として取れません。

■ホテル旅館営業を営む場合は7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は4.5㎡以上が必要。

■簡易宿所を営む場合は、客室の延床面積が33㎡以上(宿泊者数が10人以下の場合は、1人当り3.3㎡以上)で、各部屋が4.8㎡以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は3㎡以上が必要。

施設の構造設備の基準

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設ける施設

客室の延床面積は33㎡以上であること。(宿泊者数が10人以下の場合は、1人当り3.3㎡以上)

階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。

適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

適当な数の便所を有すること。

出入口には、客の履物を保管する設備を有すること。

客室には、更衣戸棚又はこれに相当するものが設けられていること。

その他、次のような構造・設備基準があります

<構造>

(1)住居、客室等と区画されていること。区画はカウンターやアコーディオンカーテンによる区分でも可とする。

(2)天井、内壁、床は清掃しやすい構造であること。

(3)換気が十分できる構造で、熱蒸気が著しく発生する場所に換気装置があること。

(4)窓、出入口、排水口その他必要な場所に、防鼠・防虫の設備があること。

(5)排水口は衛生上適切な構造であること。

(6)明るさは、作業台面では100ルクス以上、食品保管設備では20ルクス以上あること。

(7)従業員の更衣設備は調理室の外にあること。

(8)便所は営業施設に影響しない構造で、手指消毒装置及び流水式手洗設備があること。

(9)水道水又は飲用適の水を豊富に供給できる設備があり、飲用適の水の水源は不潔な場所に位置せず、外部からの汚染を防げる構造であること。

<設備>

①手指消毒装置

②流水式手洗設備:流水式洗浄設備と兼用することができる。

②流水式洗浄設備:1槽以上とすることができる。

③水切り設備:器具等を衛生的に水切りできる設備。

④給湯設備

⑤殺菌設備:ガスレンジや給湯設備など熱や薬剤等で殺菌できる設備。

⑥食品・添加物・容器包装・器具の保管設備:食品の取扱量、種類に応じたものであること。器具等は肉用、野菜用など必要とされる種類、数を備えること。

⑦温度計:見やすい箇所に設置すること。

⑧廃棄物容器:汚水、臭気がもれないこと。耐水性であること。

⑨温度計付き冷蔵庫

⑩生食食品専用保管設備:調理した生食食品を保管する設備。生食食品を保管する場合に必要。ただちに提供する場合は省略可。

★また、上に書いた以外にも担当官庁(厚生省)が決めた細かい衛生管理基準があり、これからホテル営業や簡易宿舎を営む場合には、改装工事に入る前に、よくこの基準を確認してから工事にとりかからないと経費が無駄になることがあるので、要注意です。

旅館業における衛生等管理要領 ← (厚生省 通達)

■下宿営業

7㎡以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要。

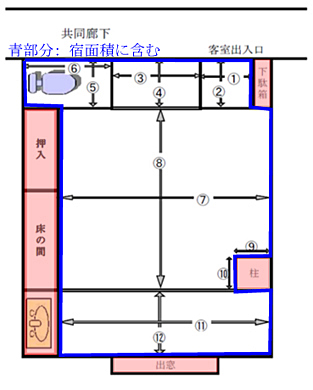

■客室面積の計算方法(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿 共通)

客室の面積については、寝室その他宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を計算することにより算定。

簡易宿所営業の場合、1人当たりの客室有効面積は1.5㎡以上必要です。こちらも壁芯ではなく内のりで算定します。

また、図の例では、青色枠線で囲んだ部分が構造部分の床面積の算定範囲になります。

通常は客が立ち入らないクローゼット等の壁に作り付けの家具や手洗部分も除きます。

※客室面積の測り方

※朱色部分は客室面積に含まない

※朱色部分は客室面積に含まない■申請に必要なもの

①営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)

②営業施設の構造設備の概要

③客室の内訳

④見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)

⑤各階平面図(設計図等:部屋の配置、広さが分かるもの)

⑥敷地内に幾つか別棟がある場合は、その位置が分かるような配置図

⑦消防法令適合通知書(保健所への申請に先立って消防署の検査を受けて「適合通知」を受ける必要あり)

※消防用設備等設置届・点検結果報告書等の関連申請が必要です

⑧浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合は循環式浴槽の構造図

(循環ろ過のフロー図)及び、ろ過器の形式・処理能力・ろ材等が分かる仕様表

⑨建築物の建築確認検査済証(検査済証を紛失している場合は、土木事務所の「建築台帳記載証明書」

⑩玄関帳場に代えて管理棟を設ける旅館業にあっては、当該管理棟の配置図及び平面図

⑪申請手数料

⑫法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明文言 記載済みのもの)

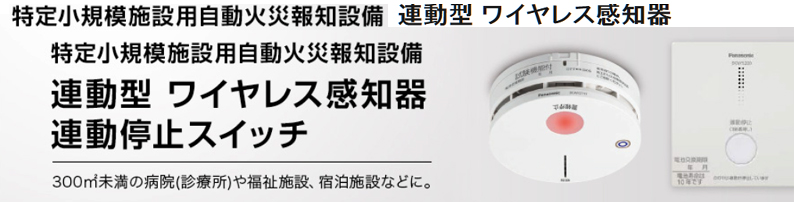

(1)消防法による規定

消防法では、建物の用途・規模などに応じ、消防用設備などの設置、防火管理の実施、防炎物品の使用などの防火安全対策が義務づけられており、旅館は「特定小規模施設」に当たります。

※特定小規模施設とは、平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている施設で、次に掲げる防火対象物で延べ床面積が300㎡未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)を指します。

令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)

ホテル・旅館など宿泊施設の火災は、住宅火災に比べて件数は少ないものの、不特定多数の人が利用するため、例えば就寝中に火災が発生した場合など、大惨事につながることがあります。

火災から宿泊客の安全を守るため、ホテルや旅館などの宿泊施設は、「防火対象物」として指定され、消防法による防火安全対策や建築基準法の防火規定などを守ることが義務づけられており、平成24年の法改正によって申請手続きは、それまでとは圧倒的に複雑になりました。

ホテル・旅館などの一定面積以上の建物については、下記のような「消防用設備等」の設置が義務づけられています。

「消防用設備等」は半年ごとに点検を実施し、1年ごとに消防機関(※1)に報告することが義務づけられています。

「消防用設備等」の設置

|

設備内容 |

消防用設備等 |

設置対象 |

|

消火設備 |

消火器 |

延べ面積150m²以上 |

|

屋内消火栓 |

延べ面積700m²以上(※2) |

|

|

スプリンクラー設備 |

延べ面積6,000m²以上 |

|

|

屋外消火栓設備 |

延べ面積3,000m²以上 |

|

|

警報設備 |

漏電火災報知器 |

延べ面積150m²以上 |

|

自動火災報知器 |

全てのホテル旅館 |

|

|

消防機関へ通報する火災報知器 |

延べ面積500m²以上 |

|

|

非常警報器具・設備 |

収容人員が20名以上(300名以上で放送設備を設置) |

|

|

避難設備 |

避難器具 |

収容人員が2階以上の階で30名以上など |

|

誘導灯・誘導標識 |

全てのホテル旅館 |

※2:建築物の構造等に応じて、設置対象に係る延べ面積を2倍または3倍とすることができる

その他の消防検査の要件

1.カーテンはすべて「防炎カーテン(可燃物である繊維に加工を施して防炎性能を高めたカーテンで、日本防炎協会によって行われる防炎性能基準試験をクリアしたもの)」である必要があります

2.消火器1個以上が必要です

消火器には、誰でも位置の分かるこんなステッカーが必要→

市内中心部の都町などに多い300㎡(ビル全体の総床面積)以上の「雑居ビル」の1室を利用して簡易宿所を開業しようとしても、そのビル全体に法定の「自動火災報知設備」が備えられてなかったり、法定の「防火管理責任者」を置いてなかったりすると、消防署の「消防法令適合通知」が受けられず旅館業許可は取れないので、事前に十分に調査して計画を進めることが必要です。

※大家がすべきことですが、防火設備に何百万円もかかるので、設備していない大家も多い

市街中心部の300㎡(ビル全体の総床面積)以上の雑居ビルの階や1室を賃借して旅館業を始めたい時には、そのビルに適法な火災報知設備が備わっているか、また、法定の消防署の年度検査を受けているかどうか、よく確認してから賃借しないと、「部屋は借りたが、旅館業許可が取れない。」ということになります。

これは、ことに大分市中心部の繁華街界隈には、現実によくある事例です。

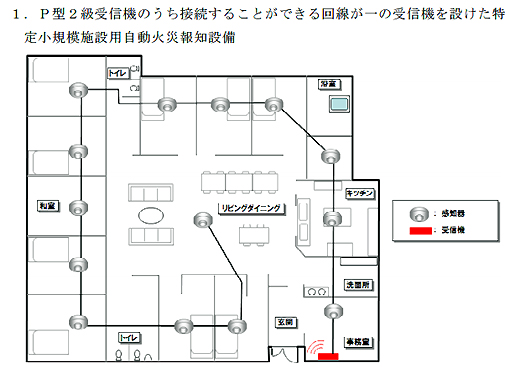

【必要な自動火災報知設備】

1.簡易宿所など延べ面積300㎡以下の旅館では「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することが義務化されました。

※一般家庭用の火災報知器では許可が得られません 必ず「特定小規模施設用自動火災報知器」が必要です

2.それ以上の規模の施設では、下記の設備を設置しないといけません。

無線式火災報知機

無線式火災報知機自動火災報知設備の設置基準の見直し

①P型2級受信機

②自動火災報知設備の感知器と連動して起動する自動火災報知機

無線式火災報知機

旅館業許可申請に必要な平面図の作成は大変難しく、自分で申請するには大変な労力と時間が必要です。当事務所では、「申請手続きは自分でやってみよう」という方のために平面図作成だけの業務も承ります

旅館業許可申請用 平面図作成料 33,000円(消費税込)

建築確認を受けていない建物(違法建築物)では、旅館営業許可はとれません

たとえ「簡易宿所」といえど、①建築確認をとっていない建物(昭和34年以前は未適用)②未登記建物などで旅館業許可申請は許可されません

また、新築当初には建築確認を取ったが、その後に違法に増築して面積が変わっている建物についても、同様に許可されません

この基準は、役所では例外なく厳格に適用されますので、旅館開業の計画を立てる前に、必ず事前に建築確認検査済証の有無・違法増築の有無について、建物所有者から確認を取り、自分で建物の現在事項全部証明書等を取得して調査しておくことが重要です

この確認を怠って既存建物や建物の数室を借り、旅館への設備改装工事に大金を使った末に旅館業の許可が受けられず開業できなかったという先例が現実に数多くあります

※施設基準に適合しない場合は、許可を得られない場合がありますので、工事着工前に施設基準・衛生措置基準を確認し、当事務所に相談するようにしてください

古くて部屋や階段も狭く「こんなところでよく許可がとれたものだ」と思うような施設でドミトリー宿を経営しているところがありますが、これらは、いずれも、役所におけるこの基準が適用される以前から旅館営業許可を取得していた「既得権」のある施設で、現在では新たに許可されることはまずあり得ません

また、建築基準法上、旅館や簡易宿所の建てられない地区(文教地区等)でも許可は受けられませんので注意が必要です

これらの基準は、この2~3年で役所の運用が厳格化されたもので、「隣に簡易宿所があるから大丈夫」と簡単に考えるのは危険です

申請時期

施設が完成し、営業できる状態になったとき、保健所に申請して保健所が施設検査を行います。

検査により「営業施設の基準」に適合していることの確認がされると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。

設備の基準

窓

いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要、窓の無い客室は認められません。

ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。

簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。

独立性

旅館営業、簡易宿舎営業、下宿営業に関しては他の営業との動線を遮断できる独立性が求められ、ホテル営業に関してはパブリック的要素が強い為、一定範囲内で混在環境が認められる場合があります。

玄関帳場又はフロント

玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要。

玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。

旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。

ロビー・食堂

ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。

ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。

便所・洗面・廊下

便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。

調理室と接続して設けられてないこと、各階に共同用の便所を設けることが必要です。

窓その他開口部には、そ族(鼠)、昆虫等を防ぐ構造設備があること。

ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。

客室の寝具

客室には、定員数以上の寝具を備え付ける必要があります。

その他

旅館、簡易宿舎、民宿などを営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。

※詳しくは当事務所へお問合せ

住宅宿泊事業(民泊)届出

「住宅宿泊事業法」は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め健全な民泊サービスの普及を図るものとして新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

まだ新しい法律なので、届けを受ける側の行政もその取り扱いが混乱している上、まだまだその運用について改善の余地が残された未成熟の法律だと言ってよいでしょう。

住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。

・届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか

・マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)

(※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要です。

届出事項(届出書)

[1] 商号、名称又は氏名、住所

[2] 【法人】役員の氏名

[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所

(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)

[4] 住宅の所在地

[5] 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地

[6] 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容

[7] 【個人】生年月日、性別

[8] 【法人】役員の生年月日、性別

[9] 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別

(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)

[10] 【法人】法人番号

[11] 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号

[12] 連絡先

[13] 住宅の不動産番号

[14] 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別

[15] 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別

[16] 住宅の規模

[17] 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨

[18] 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

[19] 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

[20] 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと

管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

[21]届出人が法人の場合は「住宅宿泊管理業者」への管理委託が必要

届出書に添付が必要な書類

添付書類

法人

[1] 定款又は寄付行為)

[2] 登記事項証明書

[3] 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

[4] 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

[5] 住宅の登記事項証明書

[6] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

[7] 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

[8] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

[9] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

[10] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

[11] 区分所有の建物の場合、規約の写し

[12] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

[13] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

[14]欠格事由に該当しないことを誓約する書面

個人

[1] 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

[2] 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

[3] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

[4] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

[5] 住宅の登記事項証明書

[6] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

[7] 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

[8] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

[9] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

[10] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

[11] 区分所有の建物の場合、規約の写し

[12] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

[13] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

欠格事由

[1] 成年被後見人又は被保佐人

[2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

[3] 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者

[4] 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

[5] 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)

[6] 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]から[5]のいずれかに該当する者

[7] 【法人】役員のうちに[1]から[5]までのいずれかに該当する者がある者

[8] 暴力団員等がその事業活動を支配する者